江山代有才人出,代价则是“老炮儿”的没落。

老炮儿们,在过去时都有一份响当当的江湖地位。

在观众眼里,主演过《老炮儿》的冯小刚,和他身后的“老东家”华谊兄弟,无疑都是老炮儿形象的代言人。

但近来几年,这些老炮儿都摔了跟头,在新时代里扑了一身灰。再也没有了昔日高光时,纵横捭阖、气吞万里如虎的霸气。

冯小刚一直被调侃江郎才尽。

他过年的时候出现在美丽国,“被移民”的消息闹得沸沸扬扬、满城风雨。

即便冯小刚斩钉截铁的“辟谣”,但这一波三折下来,他的形象早已不再光明。

最近他的新作《回响》开播,观众吐槽他“把悬疑剧处理成伦理剧”,这一枪也没打响。

华谊兄弟这几年更是危机四伏的境遇。

自2018年开始的亏损局势,至今尚没有扭转。

华谊兄弟惨变难兄难弟,卖画、裁员、抛售股权,家当都质押了,依旧没能扶正华谊这座将倾的大厦。

前段时间,王中军出席“2023英皇电影巡礼”,客场作战的王总在大合照中沦为了背景板。

曾经的他们,都是如假包换的“老炮儿”,卓越的眼界和超凡的能力,让他们站在了行业的顶端。

时代换了,弄潮儿也得倒下一批。

再见,冯小刚,再见,华谊兄弟!

叱咤娱乐圈的老炮儿,终于被打回原形,留给他们的似乎只有黯然和落寞。

老炮儿崛起:与青春有关的日子

2006年,大院出身的导演叶京拍了部电视剧叫《与青春有关的日子》,纪念的是京圈大院子弟的青春岁月。

里边有一个叫“冯裤子”的角色特别扎眼,这个冯裤子出身不好又爱趋炎附势,容貌举止不入流又爱占小便宜。

最有意思的一点,演员的长相和冯小刚十足相似。

对于冯小刚本人的奚落与讽刺,明眼人都看得出。

因为这部电视剧,江湖上一直流传着“冯小刚靠抱大院弟子大腿上位,后又被他们嫌弃排挤”的说法。

“冯裤子”这个黑称,也跟随冯小刚至今。

有国民度、有佳作的大导演,在一帮京圈子弟面前,不过是不入流的小喽啰,被瞧不起、被嘲讽打压。

带着不同阶层利益交错的暗暗硝烟,又带着草根上位的辛酸励志。

他们的恩怨情仇,往前扒拉,还得回到他们的青春正当时——八九十年代。

“冯裤子”百般奉承不假。

从部队转业后,冯小刚便跟着大院子弟混,在北京电视艺术中心当一名美工。

说是美工,也打包干一些其他的活计,打打杂,甚至还给剧组做伙夫。

图什么?图能在不经意间讨得上位者的欢心。

大院子弟郑晓龙,那时是北京电视艺术中心负责创作的主任,常在剧组待着。

冯小刚与之打了个照面,混熟了之后,两人时常在剧组侃天侃地。

借着这一层关系,冯小刚又结识了郑晓龙的兄弟王朔。

彼时,王朔是文坛当红炸子鸡,在冯小刚眼里,是一颗耀眼的北斗星。

第一次见面,他便穷尽修辞把王朔夸了一把,夸得人家的脸一霎白一霎红,只得以尬笑应和。

冯小刚嘴上忙碌着,手头也不闲着,做了好酒好菜,三人同饮宴。

这一顿过后,冯小刚和王朔又成了好友,离京圈的创作核心又近了一步。

1991年,郑晓龙当策划,预备拍摄电视剧《编辑部的故事》。

冯小刚抓住时机,自告奋勇献上了两集剧本,成功受到郑晓龙青睐,从美工变成了编剧。

一年后,北京电视艺术中心把资产抵押换来的资金,押注在《北京人在纽约》上。

冯小刚跟着郑晓龙去大洋彼岸历练一番,回来后就摇身一变成了导演。

就在此时,王朔拉着他成立了好梦电影公司,准备大展宏图。

或许是两人生来不能同甘,冯小刚和王朔合作的开端并不顺利。

王朔的创作理念不被时下认可,在他文学作品之上进行改编的三部影视作品也接连被毙。

心血胎死腹中,无论是王朔还是冯小刚都有些灰头土脸。

前者远走国外散心避风头,后者只能另谋出路。

也就是这时,北影厂的领导找到了他,要求拍一部喜剧片。

冯小刚把王朔的《你不是一个俗人》,改编成了《甲方乙方》。

为了能让电影方便过审,冯小刚向王朔提出,在编剧一栏不给他署名。

冯小刚开口很为难,王朔答应的很无奈。

此片上映之后大热,成为了内地电影史第一部真正意义上的贺岁片。

冯小刚得了票子,却丢了情义。

把王朔的原著改编得面目全非,王朔不乐意,两人不合的消息不胫而走。

第二年,冯小刚又拍出了同样叫座又卖座的《不见不散》。

连出两部佳作,冯小刚成了业内的香饽饽、摇钱树。

冯小刚和华谊兄弟就在此时有了交集。

此时的华谊,主业务是广告,不是影视。

他的缔造者王中军也是一名大院子弟,与冯小刚一样,有过军旅岁月。

转业后,他砸过铁饭碗,又辞去广告公司的稳定工作,趁着出国潮,漂洋过海去了大洋彼岸深造。

回国之后,撺掇着家中的几个兄弟创业,凑成了第一桶金,成立了起家的广告公司。

短短几年时间里,兄弟两人把广告业务经营得有声有色。

兄弟二人想要的更多,便把目光转向了影视行业。

大手一挥,一口气投拍了三个项目。

三个项目都是大导加持,陈凯歌与姜文的,一个票房惨淡,一个片子被毙。

只有冯小刚的《没完没了》大卖,让兄弟俩血赚一笔。

此时的冯小刚虽是业界炙手可热的人物,却拿着微薄的工资,分外忧郁。

华谊兄弟吃了甜头,想大施拳脚。

互有需求感的双方一拍即合,华谊开价400万年薪,邀冯小刚入其麾下。

他们的共生关系,于中国电影的发展也是福气。

《手机》《天下无贼》《集结号》等影片,都是实打实的佳作。

最辉煌时,冯小刚稳坐内地第一商业导演的名号,从前他攀附的那些大院子弟,再极尽嘲讽,也难免流露出本质上的羡慕嫉妒恨。

华谊兄弟更是成为了牛轰轰的民营影视公司,一路摧枯拉朽,直到上市,鸡犬升天。

败走麦城的老炮儿:好高骛远,错失城池

身居高位的人往往有一个通病:太嘚瑟,以至于丧失观察力,对真实的境地没了感知。

第三视角看他们,就是目空一切。

因为专注力从取悦“人脉”,取悦群众,变成了取悦自己。

像是咿呀学语的孩童,突然之间变成了青春期里具有强烈自我意识的少年。

这一点,在冯小刚身上尤为明显。

冯导的前半生,周旋于大院弟子之间,战战兢兢,如履薄冰,怕一不小心错失了往上爬的资源。

靠着一部接一部的佳片完成原始积累后,冯导自己也终于成了资源本身,并迎来了自己的后置青春期。

他化身“小钢炮”,表达欲漫天乱飞。

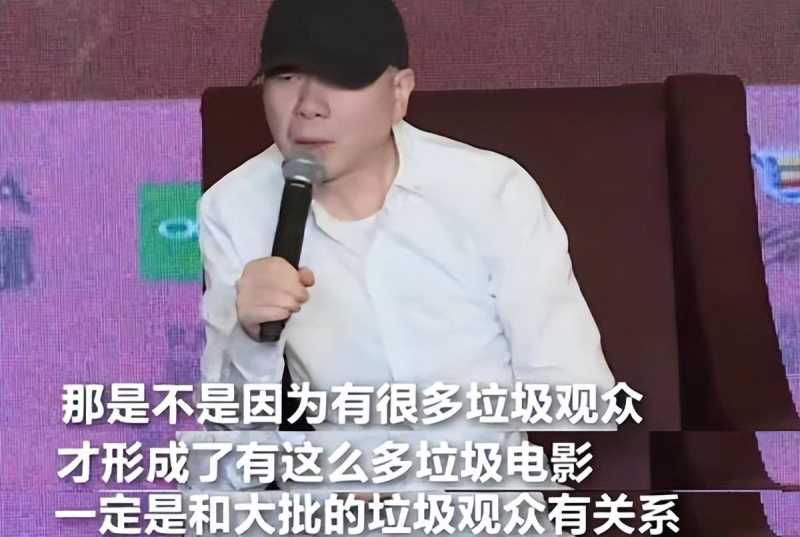

今天怼同行出品差,明天怼观众没品味,在机场吃了一碗不合心意的面,直接把服务员骂得梨花带雨。

自我表达欲望的膨胀还表现在作品上。

他开始思索着向观众灌输些什么,不再故作附身取悦的姿态。

而是把自己摆上了神台,想做那普度众生的佛,输出更宏大的价值观。

《一九四二》过审难,但既是他几十年的执念,就要落地,为此不惜耗费大量的费用、情义。

《我不是潘金莲》采用圆框画幅,全然不适应观众的观影习惯,但他还是要拍。

另一方面是输出情怀,从前的电影是站在群众的角度,展现他们对社会和时代的感知,亲民而夹枪带棒,辛辣过瘾。

这几年的电影索性变成青春纪念册。

《芳华》纪念的是他们的军旅岁月,《只有芸知道》更是空洞单薄的爱情回忆录。

这些影片不是没有受众,而是受众已不再是当下电影市场的主要消费者。

《北辙南辕》可以视作他对自己昔日电影风格的回归。

回归京味儿贫嘴台词,在剧中大玩“数字台词”和“抢番位”的梗,但二十年前的菜放到今日显然已经馊了。

这些梗放在电视时代的贺岁片里,姑且可以视作年终总结,观众齐聚放映厅,对过去一年的酸甜苦辣会心一笑。

可是放眼当下,这些梗在网络里早已被复读了千千万万遍,观众也看了千千万万遍。

此时再把它搬进影视剧里,就没有了新意和讽刺感。就像每年的春晚,复述过去一年的烂梗大差不差。

《北辙南辕》也尝试了新滋味。

女性主义盛行,就把“女生自强”的教条往里搬,阶级差异盛行,就把关于这方面的思索放置其中。

可问题是,人设、剧本、置景种种太悬浮。

坐拥四合院的老太太、归国女精英、靠演戏打发生活设定的富二代。

这些与大部分观众的现实生活相去甚远,没有办法引起共鸣,也就完成不了价值观的传递。

所以说“小刚老矣”并非没有道理。

1997年过去那么久了,还想着召唤固定的观众群体为他的电影电视剧买单,自己所作出的努力又仅限于“吃老本”和“蹭热度”。

同一时期的华谊兄弟,也因“高瞻远瞩”而败走麦城。

自以为走在了行业的顶尖,消耗大力气投资回报慢的实体电影小镇,又轰然开始了去影视化。

结果便是,捡了芝麻,丢了西瓜。

新产业难以带来营收,优势板块不再优势。不仅如此,还大玩特玩资本游戏。

靠投资旗下明星的空壳公司,拉高自身商誉。

因为没有实质性的价值产生,最终扔出去的钱都打了水漂,亲手酿造了财报上的连年赤字。

是老炮儿,还是哑炮儿?

《老炮儿》似乎成为了冯小刚和华谊兄弟过往风光岁月的挽歌。

“老炮儿”是北京话里边的词汇,和“顽主”其实是一拨人。

“顽主”是年轻时的小混混,“老炮儿”是老了的小混混,

年轻时的他们大多无业,专营招猫逗狗,挑逗妇女,进出局子是常态。

老了的他们无所事事,走街串巷,提笼遛鸟。

从前的北京有南北城之分。

北城根正苗红,是大院子弟们的根据地,家庭与阶层让他们受到了更多的文化艺术教化,更“雅”一些。

陈凯歌、田壮壮、王朔、叶京、葛优这一大批电影人、文化人,都是大院子弟。

南城更多的则是土生土长的平头老百姓,也是顽主、老炮儿的根据地。

时代原因,北城大院弟子和南城的小混蛋们冲突迭起。

械斗、群架,两拨人狭路相逢,硝烟里充斥着肾上腺。

《老炮儿》里边冯小刚饰演的六爷,就是当年出身底层的顽主。

矛盾点就在这,我们熟悉的京圈影人,多是大院子弟出身,和顽主们,恰恰是势不两立的一拨人。

《顽主》的主创葛优、梁天、王朔等人是大院子弟。

《本命年》的姜文是大院子弟。

《老炮儿》的导演管虎也是大院子弟。

甚至“摸爬滚打”的冯小刚也是在大院里呱呱坠地,父母离婚后,他才搬进了胡同里。

那么为何,他们还要假借他人的岁月,缅怀自己的青春呢?

无非,是想沾一沾光,沾一沾顽主身上混不吝的枭雄气质。

管虎本人也给出了合理借口,在他看来,老炮儿的含义在今日已经易帜。

现在指的当是站在行业上游、有资历的那一群人,也就是他们。

老炮儿眼里的眼中钉是这一群体,借老炮儿这一名号装犊子的又是这一群体,怎么好处都让他们占了?

总有些代价的。

比如说,戏中的六爷,戏外的冯小刚,命运出奇地暗合。

难免令人唏嘘的同时,却又流露出一股讨人嫌的拧巴劲儿。

六爷好多管闲事,什么不爽总要说两句,过一过指点江山的瘾。

小青年不懂礼貌要教育,群众起哄轻生者要教育,看到小姑娘沿街乞讨要发发善心……

一股子包裹着自恋气的热心扑面而来。

巧了,冯小刚本人也这样。

爹味永不落幕,只要有稍不称心如意的事情发生,他就要站出来喷上两句。

往椅子靠背那么一靠,微微仰头,懒洋洋地发表自己的真知灼见,这时的他就是六爷本爷。

老炮儿崇尚义气,迷恋号召力。

电影用理想化的笔触描绘六爷一呼百应的号召力。

许晴演的霞姨人到中年依旧把少女心投射在这个糟老头子身上。

一封信、一通电话,昔日一众已经拖家带口的兄弟,放下各自的营生持械前来撑场面。

还能够轻轻松松感动爱看古龙小说的富二代,让他成为自己的迷弟。

现实中,这种靠着莫须有人格魅力一呼百应的事情,多半是臆想。

冯小刚也怀揣着这样的天真。

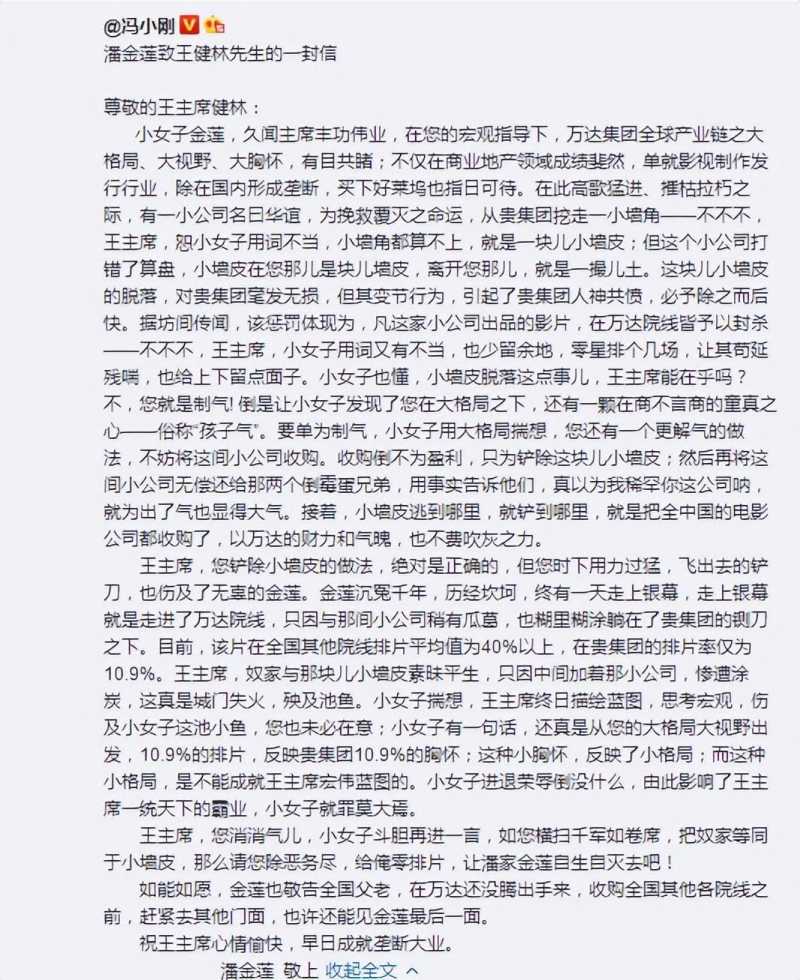

《我不是潘金莲》上映时,他向万达发檄文,一口一个奴家,一口一个小女子,又说万达芥蒂华谊挖走高管,又说万达怀恨在心不给他排片。

结果王思聪一眼看出,冯小刚通篇一千来字,主旨不过是“多给宝宝一些排片”。

这就显得贪心了,就连他自己也说,此片在其他院线排片平均值在40%以上,超过了同时期从外国引进的几部大片。

只是万达这一边,没有给他太多优待,他便要撒泼打滚。

根本上,是以“老炮儿”身份拿架,高估了自己在新世代的的号召力。

一枝独秀的时代过去了,能精准拿捏观众口味的导演、作品越来越多。

一切看市场,不看过去的履历辉煌与否。

现实也不是电影,没有为那些随时随地听指挥,为这一点儿情怀上头的老伙计。

华谊兄弟也不外乎如此,日常自恋,日常高谈阔论。

创始人王中军,在华谊步入正轨后便自以为高枕无忧,班也不上,高管名字也叫不出。

自顾自做起了闲云野鹤,豪掷千金买画买艺术品。

是爱极了艺术,还是用艺术装点品味,不言而喻。

干完这一票大的,总想干另一票大的,以彰显自己的高瞻远瞩。

但更多的是脚不沾地。

传统的电影业务不见起色,聊起“AI”、“元宇宙”等新兴概念倒是很起劲儿。

圣诞树从根部被砍断了,还嘟囔着要在顶端挂一颗闪耀的星星。

小刚老了,华谊不行了。

甚至乎,昔日作为京圈影视核心燃料的王朔再出新电影、新书,也受到了新时代的冷遇。

捧流量臭脚,一面鄙夷,一面鸡贼地邀他们到电影里充当自己的绿叶,修饰自己的英雄梦。

反噬很快到来,一桩桩丑闻登报,顶流变法制咖,远比京圈的新戏精彩,一度声名赫赫的京圈似乎不再成圈。

“老炮儿”称号听着好格调,太惦记,却是束缚。

以老年之躯,上海市蜃楼里的梁山,比划过往的一招一式,怎么看怎么玄幻。

举手投足,是放不下的爹味,收不拢的夸夸其谈。

老炮儿彻底成了哑炮儿。

0 留言